Résumé des présentation

Vous trouverez dans cette section les résumés des présentations transmis par les orateurs du colloque

Les renouées asiatiques : des plantes envahissantes hors normes (Etienne Branquart, CiEi SPW ARNE)

Problématique des renouées asiatiques sur les terrains SPAQuE (Marie Heeren, SPAQuE)

Gestion et traçabilité des terres contaminées par les renouées asiatiques en Wallonie (Simon Garzaniti, DSAR ISSeP)

1. Contexte législatif européen

« Règlement (UE) N°1143/2014 du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE)»

Il s’agit d’une réglementation qui fixe les règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l’introduction et de la propagation […] d’espèces exotiques envahissantes.

En résumé, ce texte propose une liste d’espèces exotiques envahissante (faune et flore) préoccupante pour l’union européenne et préconise que les EEE listées ne peuvent pas, de façon intentionnelle :

• Être introduites sur le territoire européen,

• Être conservées (y compris en détention confinée),

• Être élevées ou cultivées,

• Être transportées (sauf vers des endroits d’éradication)

• Être mises sur le marché,

• Être utilisées au échangées,

• Être libérées dans l’environnement,

• …

(sauf exceptions via système de permis)

C’est un règlement ambitieux mais qui n’intègre pas, à l’heure actuelle, les renouées du japon dans son champ d’application. Des modifications de la liste des espèces envahissantes sont prévues tous les 2 ans et un projet d’intégration de la renouée sera présenté lors de la prochaine session. Chaque pays est libre de mettre en place une liste nationale plus complète que la liste européenne.

2. Contexte législatif wallon

· 2 mai 2019 – « Décret relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes »

· 15 septembre 2022 – « AGW d’exécution du décret »

Même contenu et même architecture que le règlement européen. La renouée est citée en annexe mais pas inscrite dans une liste nationale telle que définie par le règlement européen.

· « Plan national d’actions […] espèces invasives »

Plan national récent qui retient 4 actions visant à maitriser la propagation des EEE via mouvements de terres :

1. Etude préliminaire sur les mouvements de terre

2. Elaboration d’un code de conduite

3. Adaptation du cadre règlementaire

4. Détection de contaminant dans les plantes en pot. (hors sujet pour les renouées)

· Décret sols et AGW terre excavées

Rien ne concerne spécifiquement les plantes invasives. Mais la gestion de cette menace répond à la philosophie du décret.

Conclusions :

• Base légale « timide » en Wallonie mais existante.

• Un plan national d’action est en cours d’application avec 3 actions importantes pour la renouée.

• L’adaptation du contexte législatif est envisagé via le plan d’actions national.

ð Nécessité de modifier le décret sol et l’AGW terres ?

3. Gestion des chantiers de réhabilitation

Diagnostic :

• Quelle zone de mon site est impactée par la renouée asiatique ?

• Quelle surface, quel volume total ?

• Est-ce que la renouée compromet mon projet d’aménagement ?

• Quel volume de sol impacté par la renouée sera mobilisé dans le cadre du chantier ?

• Quel volume de sol impacté devra être exporté de mon site ?

En saison végétale : détection en surface du massif et extension latérale de la zone infestée conformément aux recommandations du GRGT.

Hors saison végétale : reconnaissance des rhizomes dans le sol.

Hiérarchie des actions :

- Réaliser un diagnostic de qualité

- Vérifier la compatibilité avec le projet d’aménagement ?

- Adapter le projet en fonction de la contrainte si possible ? (Évaluation des couts)

- Gérer des terres impactées au droit du site d’origine

- Transport des terres vers une filière adaptée et assurer la traçabilité

4. Mobilisation d’un lot de terre impacté par de la renouée asiatique

Site d’origine : « Ne pas aggraver le problème »

• Ne pas y toucher si c’est pas nécessaire è privilégier les zones non impactées si possible

• Regrouper les terres impactées au droit de massifs existant ou sur recouvrement étanche

• Gérer le problème en amont du chantier ?

• Limiter au maximum le passage de machines sur les massifs

• Bien nettoyer les machines le cas échéant.

Transport et traçabilité des terres

• Uniquement par camion bâché

• Le suffixe « i » doit être ajouté au code Walterre des lots de terre contenant des rhizomes de renouées asiatiques (très peu utilisé jusqu’à maintenant)

Site récepteur : « Ne pas importer le problème sur un site récepteur ! »

• Trier la terre pour enlever/détruire/dévitaliser les rhizomes

• Mettre en place le lot avec des rhizomes selon des conditions de valorisations spécifiques !

• Concassage-bâchage (E1)

• Enfouissement/encapsulation (E2)

• Prise en charge par un centre de traitement (E3)

5. Conclusions :

- Il existe une base légale « timide » en Wallonie et une impulsion européenne

- Les outils existent, il faut développer l’expertise en la matière au niveau des experts en gestion des sols et des centres de traitement de terres

- Il faut considérer cette problématique dès la conception du projet

- Il existe des solutions de gestion à coût raisonnable si la contrainte est envisagée suffisamment tôt par le chef de projet.

La télédétection au service de la cartographie des renouées (Coraline Wyard, CTG ISSeP)

Cet exposé résume les recherches qui ont été menées au cours des dernières années à l’ISSeP, afin d’évaluer le potentiel de la télédétection pour la cartographie des massifs de renouée du Japon en Wallonie.

Les résultats sont prometteurs et montrent l’intérêt des images drones, des orthophotos régionales et de l’intelligence artificielle pour discriminer les massifs de renouée par rapport à la végétation environnante.

L’évolution technologique avec des algorithmes de détection de plus en plus performant et l’accès à des images de meilleure qualité offrent de bonnes perspectives d’amélioration.

Gestion des déchets verts de renouées asiatiques : compostage industriel et broyage (Adrien Delforge, Gembloux Agro-Bio Tech)

Bien qu’il soit conseillé d’éviter toute gestion de renouées et donc d’éviter la génération de fragments, il existe toute une série de cas de figure où la production de déchets verts est inévitable (gestion précoce, interventions préalables à des chantiers de gestion, sécurité routière, mauvaise compréhension de la biologie de la plante). La question se pose donc : que faire de ces déchets verts pour éviter toute dispersion ?

En 2013, une équipe de recherche du laboratoire de Biodiversité et Paysage (Gembloux Agro-Bio Tech – ULiège) a travaillé sur 2 méthodes de destruction de déchets verts de renouées : le broyage et le compostage industriel.

Du matériel aérien et souterrain a été prélevé au printemps et en automne, broyé puis mis en culture 2 mois pour mesurer la reprise. Bien que le matériel aérien prélevé au printemps ne semble pas capable de générer de nouvelles plantes, on constate une bonne reprise générale. Le broyage diminue néanmoins le taux de reprise général, ainsi que la biomasse. D’une manière générale, bien que la reprise soit plus lente, le broyage ne permet pas de détruire le potentiel régénératif de la renouée.

Pour mieux comprendre si une exposition prolongée à des températures élevées peut détruire les capacités régénératives des renouées, du matériel aérien et souterrain ainsi que des graines ont également été prélevés et soumis à 7 modalités de température (35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C) et 15 modalités de durée (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jours). En Région wallonne, les normes en matière de compostage de déchets verts garantissent une montée en température qui semble suffisante face aux résultats obtenus. En effet, au-delà de 55°C et au moins 2 jours d’exposition, plus aucune reprise n’est constatée peu importe l’organe considéré. Afin de tester ces résultats, un test en conditions réelles a été effectué sur 3 plateformes de compostage industriel, pour des résultats identiques : aucune reprise du matériel végétal après compostage industriel.

En conclusion :

· Les rhizomes ont des capacités de régénération supérieurs aux parties aériennes, bien que toutes se régénèrent après broyage

· Les capacités régénératives des parties aériennes augmentent en cours de saison, le matériel aérien récolté au printemps ne se régénérant pas

· La destruction des capacités régénératives peut être atteinte par compostage industriel

· Une attention particulière doit être faite aux bordures d’andains et pendant le transport du matériel en cas de destruction de déchets verts de renouées par compostage.

· Actuellement, certaines plateformes de compostage acceptent les déchets de renouées, mais il est fortement conseillé de se renseigner auprès de la structure concernée.

Traitement physico-chimique de terres contaminées par les renouées asiatiques (François Moesen, Groupe De Cloedt)

1. Résumé non technique

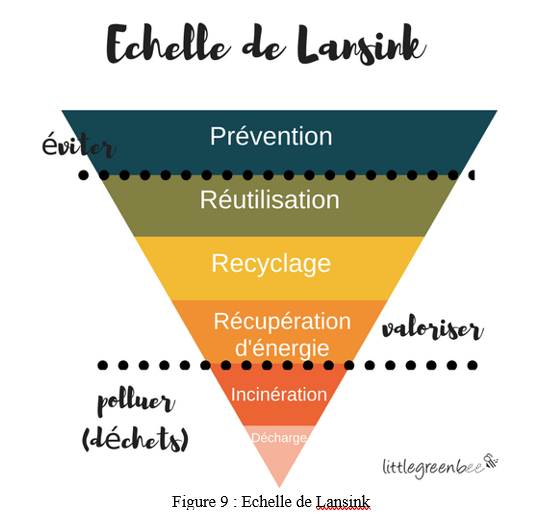

La propagation de Fallopia japonica (renouée du Japon) est un problème communément rencontré. La lutte contre ce phénomène est très actuelle et des efforts importants sont déployés en vue de développer diverses techniques de traitement. BIOTERRA SA a mis au point une technique permettant de séparer sélectivement les rhizomes de la plante invasive de la matrice minérale (terre ou produits concassés) qu’elle a contaminée, en faisant usage du principe de la séparation densimétrique en voie humide. En comparaison à la technique de traitement la plus utilisée actuellement, à savoir l’incinération, cette innovation présente l’avantage d’être nettement moins onéreuse et présente un meilleur positionnement sur l’échelle de Lansink qui hiérarchise les différents traitements des déchets (prévenir, réemployer, recycler, valoriser et éliminer les déchets). C’est ainsi une des clés principales pour atteindre ce principe d’économie circulaire des ressources.

2. Présentation

BIOTERRA SA, dont le siège est situé à Genk (B), a été fondée en 1996. Depuis sa création, l’entreprise s’est spécialisée dans le domaine du traitement des sols contaminés et des déchets minéraux.

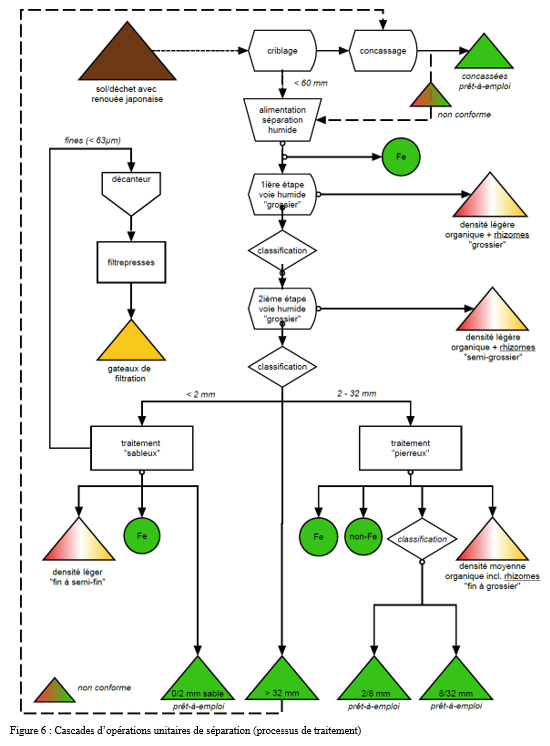

L'installation de séparation par voie humide, développée en interne à Genk, sépare un flux de déchets entrants en 14 flux de produits sortants. Les séparations opérées se basent sur : la distribution granulométrique, l'affinité magnétique, la densité ainsi que le facteur de forme des composants.

Dans le cadre de la lutte contre la Fallopia japonica (renouée du Japon), BIOTERRA a fait usage de l’installation décrite ci-dessus pour séparer les rhizomes de la renouée du Japon de la matrice minérale qu’elle a contaminée.

Le présent article décrit les techniques utilisées ainsi que les résultats de l'opération de séparation, en tenant compte de la valorisation et de la qualité des flux sortants. Au regard de l'échelle Lansink, la technique séparative proposée relève du « recyclage » et obtient un code R5 (code européen des déchets) : "Recyclage / régénération d'autres matériaux inorganiques, y compris le traitement des sols suivi de leur valorisation et le recyclage de concassés". A contrario, l’incinération n’est pas considérée comme une technique de recyclage mais plutôt comme une technique destructive et n’obtient dès lors pas le code R5. Cet état de fait peut occasionner des problèmes quant au statut administratif des produits sortants.

3. Description du processus de traitement

Lors de la phase de réception des terres/concassés contaminés en centre de traitement, ces derniers sont stockés séparément pour empêcher que les rhizomes se propagent dans d’autres lots d’apport. Outre la présence des rhizomes, BIOTERRA SA vérifiera également la qualité chimique des lots livrés ainsi que la présence d’éléments exogènes tels que des plastiques, du bois ou autres matières non souhaitées. Ces analyses complémentaires aident à déterminer les ajustements nécessaires au niveau du processus de traitement.

Pour protéger l'installation de séparation et en vue d’optimiser le traitement, le lot fourni est, dans un premier temps, criblé à 50 mm. La fraction grossière sortante est inspectée visuellement par notre personnel compétent afin de déterminer si des rhizomes sont présents dans cette fraction. Si la présence de rhizomes est avérée, la fraction grossière sera concassée séparément (fraction 0/56 ou 0/40) pour être ensuite acheminée vers l'installation de séparation humide. Dans l’hypothèse inverse, cette fraction sera jointe aux autres lots en attente d’un concassage ordinaire permettant par la suite une valorisation du produit.

Il est intéressant de faire remarquer qu’après concassage de la fraction grossière contenant les rhizomes, il est possible que ces derniers aient subi un traitement tellement violent qu’ils ne soient plus en état de remplir leur rôle de réserve énergétique nécessaire à l’apparition d’une nouvelle plante. Ce déchet organique se dégradera donc comme un vulgaire compost et ne posera plus aucun problème quant à la propagation de la renouée. Il serait dès lors possible de valoriser directement ces produits de concassage.

Ceci étant et par mesure de précaution, cette fraction concassée sera, dans le cas présent, tout de même mélangée à la fraction fine issues du processus de préparation de la charge d’alimentation de l’installation.

Des illustrations d’un lot de fraction grossière ainsi que d’un lot de la fraction « re »concassée au calibre 0/40 mm ou 0/56 mm prêt à être alimenté dans l’installation sont présentées ci-dessous. C’est dans ce dernier lot qu’il se pourrait que les rhizomes aient subi un traitement tellement violent, qu’ils soient tellement endommagés au point de devenir inoffensif.

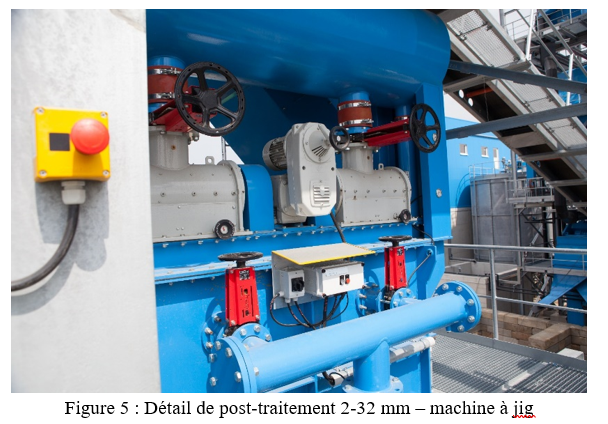

L'installation de séparation par voie humide de Genk est équipée de diverses techniques de séparation basées sur la granulométrie, la densité, l'affinité magnétique, le facteur de forme et les propriétés optiques du flux entrant. C'est précisément grâce à la combinaison de ces techniques, qu’une séparation fine des divers contaminants présents dans la matrice minérale, est possible.

L'installation permet la séparation des fractions granulométriques suivantes :

- Fraction > 32 mm

- Fraction 2 - 32 mm

- Fraction 0,063 mm - 2 mm

- Fraction < 0,063 mm

Dans le cas des rhizomes, il faudra combiner le principe de la séparation granulométrique à celui de la séparation densimétrique.

Il est à noter que les rhizomes de Fallopia japonica présentent une densité supérieure à celle de l’eau, ce qui permettra de les récupérer dans la sous-verse des installations de séparation.

La fraction de sable (0,063 - 2 mm) est débarrassée de toutes les particules organiques au moyen d'une colonne à flux ascendant (contre-courant) suivie d’une installation de séparation à spirales. Les particules ainsi récupérées sont un mélange de morceaux de rhizomes combinés à d’autres matières végétales. Un schéma reprenant l’ensemble des étapes de séparation est repris au niveau de la figure 6.

4. QUALITÉ DES « CONCENTRATS » EN RHIZOMES

S’il est vrai que la séparation des fragments de rhizomes les plus grossiers de la matrice minérale peut être considérée comme relativement facile, il n’en va pas de même pour les fragments présentant un diamètre moyen plus petit (< à quelques mm).

En effet, les « concentrats » en rhizomes des fractions les plus grossières présentent une concentration en rhizomes tellement élevée que leur qualité est suffisante pour pouvoir être traitée par compostage.

Pour contre, les fractions granulométriques les plus fines se retrouvent généralement en mélange avec une série d’autres déchets exogènes légers (plastiques durs, bois, polystyrène, etc…). Ce mélange complexe ne sera pas accepté en centre de compostage et devra donc être incinéré. Il va sans dire que le prix du traitement sera proportionnel à la concentration en rhizomes dans la fraction fine.

De plus, l’augmentation de la proportion en fractions fines aura un impact négatif sur le rendement de production de l’installation. L’installation en question peut fonctionner avec un débit d’entrée de 100 tonnes/heure. Cette capacité de traitement se réduira en fonction de l’importance de la charge en fractions fines. Cette dernière observation aura également une influence sur l’augmentation du coût de traitement.

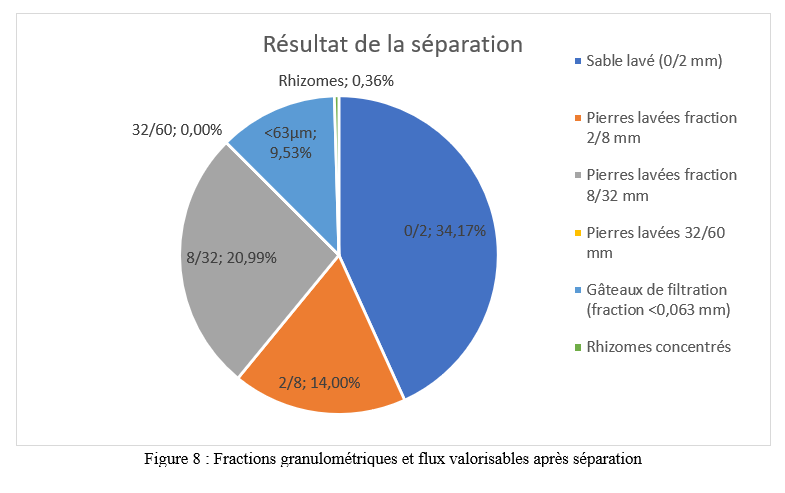

5. Bilan de masse

Des essais spécifiques ont été menés sur des lots contaminés aux rhizomes afin de quantifier les différents flux sortants. On trouvera, ci-dessous, les résultats obtenus sur un des essais réalisés.

Quantité de déchets traités : 3.462 tonnes

Fractions granulométriques "matière première secondaire" et flux sortant

|

Produits valorisables |

Masse séparée (T) |

Fraction relative |

|

Sable lavé (0/2 mm) |

1.183 |

34,17 % |

|

Concassé lavé fraction 2/8 mm |

485 |

14,00 % |

|

Concassé lavé fraction 8/32 mm |

727 |

20,99 % |

|

Concassé lavé 32/60 mm |

725 |

20.94 % |

|

Rhizomes concentrés |

12,40 |

0,36 % |

|

Produits non-valorisables |

|

|

|

Gâteaux de filtration (fraction < 0,063 mm) |

330 |

9,53 % |

Il en résulte une valorisation de matière de l’ordre de 90%. 330 tonnes de gâteaux de filtration ont été acheminées vers une installation de stockage définitif (ou centre d’enfouissement technique) et les 12,40 tonnes de concentré organique ont été acheminées vers une installation de compostage (Bionerga).

Il convient de noter que, par rapport à l’incinération, la technique séparative présentée ici atteint un niveau supérieur sur l'échelle de Lansink.

Bien que les gâteaux de filtration, résultats du traitement séparatif, finissent en ISD (ou CET), la fraction en est négligeable (9,53%) au regard des 90% de produits valorisables générés.

Cette technique de recyclage a été reprise au niveau européen sous le code « R5 » ou encore « recyclage /récupération d'autres matières inorganiques ».

6. Conclusion

Face au fléau que constitue aujourd’hui la propagation de la Fallopia japonica (renouée du Japon), des recherches ont été menées afin de développer des techniques de traitement de diverses matrices minérales contaminées par les rhizomes de cette plante invasive.

La plante se propage de manière asexuée au travers de ses rhizomes (racines). Il est donc extrêmement important de ne pas se limiter à la coupe de la partie supérieure de la plante, mais de surtout se préoccuper des parties souterraines de cette même plante afin d’en arrêter la propagation.

L’incinération a jusqu'ici été présentée comme la seule technique de traitement efficace. Nous pouvons montrer au travers des essais industriels réalisés, qu'une séparation densimétrique en voie humide conduit également à des résultats plus qu'encourageants.

Les résultats obtenus exigent la mise en place d’une cascade complexe d’opérations unitaires de séparation. Malgré cette complexité, le traitement séparatif demeure moins onéreux que le traitement par incinération.

Selon la qualité de la fraction finale contenant les rhizomes, cette dernière doit être soit compostée, soit incinérée. Mais dans ce cas, l’incinération ne porte que sur le concentrat en rhizomes et non sur l’ensemble de la matrice minérale.

Selon l’échelle Lansink, le processus décrit ci-dessus relève d'une technique de traitement présentant un niveau élevé en termes de production de matière première secondaire de qualité et d'économie d'énergie. Cette technique répond donc clairement aux exigences attendues d’un processus circulaire.

La fin du statut de déchet (End of Waste) peut être entièrement rencontrée grâce à une combinaison de techniques de traitement (R5) et de valorisation des matières produites conformément à la législation en application en Flandre.

Bien que la technique séparative soit moins onéreuse que l’incinération, les coûts associés au traitement en question dépendent fortement de la composition chimique et physique spécifique du lot proposé au traitement et pas uniquement à la présence de rhizomes.

Aperçu de différentes techniques existantes de gestion des renouées asiatiques (Mireille Boyer, Aquabio-CCEAU France)

Technique de concassage-tamisage de sols contenant des rhizomes de renouées asiatiques (Josua Turgeon, Profectus Québec)

Voici le résumé complet de la présentation Renouée du Japon : Concassage et Tamisage Innovants incluant les volumes traités

Introduction et Contexte

· Claude Lavoie et Josua Turgeon ing. présentent une technique novatrice de concassage-tamisage pour gérer cette espèce envahissante.

· La renouée du Japon est un fléau écologique reconnu internationalement, nécessitant des solutions innovantes.

· Des organismes comme le Syndicat d'aménagement de l'Yzeron en France mènent des actions pionnières.

· Le partage des connaissances entre pays favorise le développement de techniques efficaces.

Processus de Concassage-Tamisage

1. Excavation : Le sol contaminé est excavé en préservant les rhizomes.

2. Premier Concassage : Les rhizomes sont concassés pour réduire leur taille.

3. Tamisage : Le matériel concassé est tamisé pour séparer les différentes fractions de sol.

4. Second Concassage : Les fragments restants subissent un second concassage pour maximiser l'efficacité.

Mise en Place du Suivi Expérimental

· Préparation du Site : Délimitation des parcelles d'étude et mise en place des équipements de mesure.

· Traitement du Sol : Application du protocole de concassage-tamisage.

· Installation des Capteurs : Surveillance de la croissance et de la régénération des plantes.

· Collecte de Données : Relevés réguliers pour évaluer l'efficacité du traitement.

Résultats et Suivi

· Témoin : 12 391 tiges/100 m² observées, représentant une infestation dense et non traitée.

· Concassage-Tamisage : 265 tiges/100 m² recensées, montrant une réduction significative de 98% de la population.

· Concassage-Tamisage-Géomembrane : 0 tige/100 m² constatée, démontrant l'efficacité maximale de cette approche combinée.

Conclusions expérimentales

· Concassage et Tamisage : Dévitalisation de 95 % des rhizomes.

· Concassage, Tamisage et Entreposage : Dévitalisation de 98 % des rhizomes.

· Concassage, Tamisage, Entreposage et Bâchage : Dévitalisation de 100 % des rhizomes.

Plate-forme de Traitement

· Thetford Mines : Plateforme de traitement des déchets opérationnelle depuis 2017, avec une capacité de traitement et d'entreposage impressionnante.

· Volumes Traités : 420 000 tonnes métriques de sols reçus et traités depuis l'ouverture.

Évolution et Optimisation

· 2017 : Traitement du roseau commun.

· 2019 : Début du traitement de la renouée du Japon.

· 2021 : Utilisation de la méthode combinée de concassage, tamisage et géomembrane.

Projets et Défis

· Saint-Joseph-de-Beauce : Projet de traitement et réutilisation de 5000 m³ de renouée du Japon le long de la Rivière Chaudière.

· Défis : Gestion des débris variés, sols exigeants et contaminations multiples.

Réussites Actuelles en 2024

· Projets Routiers et Ferroviaires : Traitement et réutilisation de plus de 13 000 tonnes métriques de déblais.

· Gestion des Eaux Usées : Construction d'un bassin de rétention des eaux usées de 5 500 m³.

Développement d’une filière de valorisation de terres infestées par des rhizomes de renouées asiatiques et extraction chimique de molécules à haute valeur ajoutée (Amandine Starren, DSAR ISSeP et Roland Cuvelier, Celabor)

Le projet VALTERHI a eu pour objectif d’évaluer la faisabilité technique et économique de mise sur pied d’une filière circulaire de gestion de terres infestées par des rhizomes de renouée du Japon combinant gestion environnementale de terres infestées et valorisation de rhizomes de renouées (avec extraction de molécules à haute valeur ajoutée). La finalité étant d’amortir les coûts liés aux travaux de décontamination de terrains envahis par les renouées par la commercialisation des extraits valorisés à partir des rhizomes. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre l’ISSeP et le Celabor.

L’ISSeP était en charge de la filière dite « amont » (isoler les rhizomes des terres excavées) et le Celabor, centre de recherche agréé en RW, spécialisé dans la valorisation de la biomasse, prestataire de services scientifiques et techniques à l’adresse des entreprises du secteur de la bioéconomie, de la filière dite « aval » (extraction des molécules à haute valeur ajoutée).

Approche circulaire : filière « amont »

La filière amont comprend les étapes d’excavation des terres infestées, le tri des rhizomes et la préparation du matériel extractible (les rhizomes lavés, séchés et broyés). Dans le cadre de ses travaux, l’ISSeP s’est concentré sur 2 axes principaux : l'estimation du gisement exploitable de rhizomes de renouées dans les terrains infestés en Wallonie et l'identification des techniques existantes de séparation des rhizomes de renouée du Japon des terres infestées.

Les investigations de terrain ont permis d’évaluer sur base de la lithologie rencontrée que le réseau de rhizomes se développait principalement dans les 25 premiers cm de sol. Au-delà de cette frange, la densité des rhizomes diminue fortement. L’exploitation de l’horizon de surface pour une valorisation serait donc plus rentable.

La charge pondérale de rhizomes dans cet horizon de surface a pu être estimée à 2,38kg par m². Ce chiffre permet d’estimer grossièrement pour n’importe quel terrain ayant une lithologie similaire la masse de rhizomes sur base de la superficie du massif de renouées.

Le pourcentage pondéral des rhizomes a également pu être évalué à 1,98%. Selon cette estimation, une tonne de terre excavée sur les 25 premiers cm de sol contiendrait environ 19,8 kg de rhizomes.

Approche circulaire : filière « aval »

La filière aval consiste à isoler les molécules d’intérêt à partir du matériel extractible.

Parmi ses activités, Celabor développe des extraits naturels et des substances pures à destination de divers secteurs industriels : compléments alimentaires, cosmétique, pharmaceutique, chimie verte (produits biocides, colorants naturels …), biomatériaux.

L’intérêt de Celabor pour les rhizomes de renouée du Japon date de 2019 (lancement de l’étude VALTERHI en collaboration avec l’ISSeP). Depuis lors, suite à ses résultats, Celabor a intégré la renouée du Japon dans plusieurs projets collaboratifs.

Au départ, Celabor avait été interpellé par la haute teneur en resvératrol mesurée dans les rhizomes de renouée du Japon (RRJ). Cette molécule est un antioxydant reconnu, qu’on retrouve également dans les produits issus de la vigne. Le resvératrol constitue une des hypothèses, avancée par les scientifiques, pour expliquer le paradoxe français (excellente santé cardio-vasculaire des populations du Sud-Ouest de la France, en dépit d’une consommation importante de matières grasses et de vin rouge).

Les extraits naturels de RRJ font d’ailleurs partie d’un marché, dominé par deux types d’extraits :

- les extraits issus de la vigne : principalement destinés au marché cosmétique (dominé par la société Caudalie), ils sont produits en Europe, vendus à prix élevé et jouissent d’une grande confiance en raison de leur qualité et fiabilité.

- les extraits de RRJ, destinés au marché des compléments alimentaires : ils sont cultivés en Asie, vendus à bas prix et d’une qualité douteuse. En effet, le prix plancher (10 fois moins cher, rapporté à la teneur en resvératrol, que les extraits de vigne !) est explicable, outre par des coûts de production plus bas, par l’incorporation, dans ces extraits dits « naturels », de resvératrol de synthèse, ou de resvératrol produit industriellement par fermentation microbienne.

Notre intuition, qui a présidé au lancement de l’étude VALTERHI, était que, dans ce marché, une place était à prendre pour des extraits de RRJ récupérés de terres locales wallonnes, en combinant les avantages de deux types d’extraits actuellement sur le marché (de vigne et de RRJ) à savoir un gisement local de la matière première, une autonomie d’approvisionnement, un prix bien positionné, la qualité et fiabilité, avec la confiance qu’elles induisent. En outre, l’apport conjoint d’une solution à une problématique de plante invasive constitue un élément de story telling intéressant pour le marketing de ces extraits.

L’étude VALTERHI a mis en évidence, dans les extraits de RRJ, outre le resvératrol, la présence en quantité intéressante d’autres actifs d’intérêt : la polydatine (forme glycosylée du resvératrol), l’émodine, les catéchines. Il faut savoir que la renouée du Japon est une plante utilisée en pharmacopée chinoise depuis des millénaires, pour de nombreuses indications médicales, mais son exploitation commerciale dans les circuits internationaux est limitée à la promotion du resvératrol (malgré la présence d’autres actifs d’intérêt).

La littérature scientifique abonde pourtant en références relatives aux activités biologiques exprimées par les actifs de RRJ, à savoir des stilbènes, comprenant le resvératrol et ses dérivés glycosylés (polydatine, resvératrol-oside), des catéchines, des anthraquinones (dont émodine).

La présence non négligeable d’émodine dans les extraits de RRJ a constitué le point de départ d’une réflexion qui a débouché sur des perspectives de valorisation des RRJ encore plus intéressantes et étendues.

En effet, l’émodine, parmi de multiples activités biologiques d’intérêt thérapeutique, affiche la propriété de provoquer des désordres d’ordre intestinal. C’est la raison pour laquelle la réglementation européenne, relative aux extraits de plantes pour compléments alimentaires, l’a interdite. L’existence d’extraits « naturels » commerciaux de RRJ s’explique par le fait que ces extraits, d’origine asiatique, sont formulés avec du resvératrol quasi pur, d’origine synthétique ou microbienne, ce qui dilue l’émodine jusqu’à un seuil accepté par la réglementation.

Pour le secteur pharmaceutique, par contre, qui accepte des effets secondaires selon le principe de la balance bénéfices-risques, l’émodine recèle un grand potentiel d’exploitation pour de nombreuses indications d’intérêt thérapeutique : anti-constipation, antivirale, antimicrobienne, notamment contre Borrelia burgdorferi (bactérie responsable de la maladie de Lyme), anti-carcinogène, anti-inflammatoire, contre les maladies neurodégénératives chroniques, etc.

La conclusion finale de l’étude VALTHERI a été que, pour développer des extraits naturels de RRJ d’origine wallonne, s’imposaient la nécessité et l’intérêt de séparer l’émodine du resvératrol, autant que des autres actifs d’intérêt.

Ce challenge a été étudié et relevé au travers d’autres projets de recherche que Celabor a initiés suite aux résultats de l’étude VALTHERI.

Pour ce faire, Celabor a utilisé la Chomatographie de Partage Centrifuge (CPC), une technologie utilisée dans le secteur pharmaceutique pour l’isolement et la purification de molécules.

Cette technologie nous a permis, au départ d’un extrait primaire hydroalcoolique de RRJ, de séparer l’émodine des autres actifs, et d’obtenir des fractions distinctes, telles que, à titre d’exemple, pour une séquence CPC donnée :

- Une fraction dosant 23 % de resvératrol, où les autres composés suivis (émodine, catéchines, dérivés glycosylés du resvératrol) sont absents ;

- Une fraction dosant 10 % d’émodine, où les autres composés suivis (resvératrol et ses dérivés glycosylés, catéchines) sont absents ;

- Une fraction dosant 6 % de dérivés glycosylés du resvératrol (polydatine et resvératrol-oside), où les autres composés (resvératrol, émodine) sont absents ;

- Une fraction dosant 10 % de catéchines et 33 % de dérivés glycosylés du resvératrol (polydatine et resvératrol-oside), où les autres composés (resvératrol, émodine) sont absents.

Dans le cadre d’un projet collaboratif, notre partenaire de recherche, le CER Groupe, a mis en évidence une activité antivirale contre H1N1 (virus de la grippe) des fractions riches en dérivés glycosylés du resvératrol (polydatine et resvératrol-oside), et exclut le resvératrol et l’émodine de cette activité.

Ainsi, la CPC nous a permis de générer différentes fractions valorisables dans diverses applications :

- La fraction enrichie en resvératrol (sans émodine) est en soi directement valorisable dans les secteurs de la cosmétique et des compléments alimentaires ;

- La fraction enrichie en émodine recèle un potentiel de valorisation pour diverses indications thérapeutiques, ainsi que dans d’autres applications (pigments par ex.) ;

- Les fractions enrichies en catéchines et en dérivés glycosylés du resvératrol, antivirales et immunomodulatrices, peuvent être incorporées dans des compléments alimentaires pour lutter contre les épidémies virales (grippe, Covid…). Le secteur pharmaceutique leur est également accessible.

Pour convertir ses résultats prometteurs dans la mise en place d’une filière wallonne de valorisation des RRJ, il faut souligner la nécessité d’une approche concertée des divers acteurs concernés.

En effet, les entreprises du secteur de la décontamination de terres recherchent une garantie de débouchés des RRJ pour investir résolument dans cette filière.

A l’inverse, les entreprises utilisatrices des extraits de RRJ (compléments alimentaires, cosmétique, pharmaceutique) recherchent une garantie de gisements, sécurisés qualitativement et dans la durée.

Cette concertation est arbitrée par les Pouvoirs publics qui ont intérêt à réduire la charge financière publique dépensée pour le traitement de la problématique des plantes invasives.

Pour avancer conjointement dans le développement des technologies nécessaires à la mise en place d’une filière de valorisation des RRJ (excavation et récupération des RRJ, extraction et isolement des molécules d’intérêt, validation des activités biologiques liées), les prochains appels à projets de pôles (Greenwin, Wagralim, Biowin) constituent une opportunité à saisir.

Technique de décontamination par collecte des rhizomes et valorisation (Luc Jager, Rhizomex France)

Rhizomex SAS, jeune entreprise innovante actrice de l’économie circulaire, s’est spécialisée dans l’éradication des Renouées du Japon et a développé un protocole innovant d’élimination de cette plante exotique envahissante. Cette solution permet à la fois d’éviter les risques de dissémination involontaire liés au transport et de créer de la valeur en extrayant un actif naturel très recherché dans le monde cosmétique, ou nutraceutique, le Resveratrol, un polyphénol anti-oxydant. Dans ce contexte, la société a mis au point un protocole de traitement des matériaux infestés par la renouée du Japon basé sur le tri des matériaux excavés afin de permettre leur réutilisation in situ.

L’objectif de la prestation Rhizomex décrite dans ce document est de proposer une méthode innovante de traitement des terres infestées par la Renouée du Japon. Les enjeux de cette prestation sont multiples, elle permet aux entreprises des Travaux Publics de :

- Réutiliser sur place les matériaux après traitement (terre et pierres) et de générer une économie de ressources sur le terrain ;

- Dépasser les objectifs décrits par la Loi de Transition Écologique pour la Croissance Verte de valorisation de 70% des déchets du BTP ;

- Réduire le transport et le stockage des matériaux et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre ;

- Limiter les coûts de traitement des matériaux comparé à l’envoi en décharge de classe II ou classe III ;

- Employer des travailleurs en situation de handicap ou en parcours d’insertion professionnelle ;

- Favoriser la recherche expérimentale sur les molécules contenues dans les rhizomes en vue de leur exploitation ultérieure par des laboratoires pharmaceutiques ;

- Permettre la valorisation des parties aériennes de renouée, après fauchage et séchage, auprès de centres de compostages de déchets verts ;

- Contribuer à l’économie circulaire avec la valorisation totale des matériaux excavés et des parties aériennes.

La méthodologie d’intervention est basée sur 4 étapes dont la mise en œuvre scrupuleuse permet d’obtenir des taux d’efficacité supérieurs à 99 % d’élimination des renouées dès la fin du chantier.

- Repérage, balisage de la zone à traiter et fauches parties aériennes

- Curage des massifs

- Criblage et tri manuel ou automatisé

- Suivi post-chantier

Débat sur la manière de mettre en place une filière de gestion efficace de terres contaminées par des rhizomes de renouées asiatiques en Wallonie